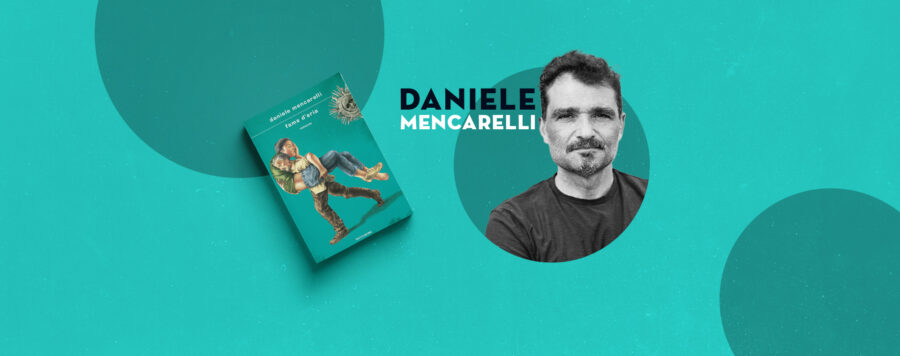

Daniele Mencarelli riprende nel suo ultimo libro Degli amanti non degli eroi questa antica antinomia in modo assolutamente originale, con due racconti poetici in cui si intrecciano amore, eroismo (finto) e perdono. Questo testo è ben diverso rispetto ai libri precedenti. Il breve commento è un invito alla lettura problematizzante dell’unità stilistica del libro e del tema sotteso dall’antinomia.

Eros e Thanatos

Eros e Thanatos è l’antica antinomia di due realtà legate indissolubilmente: già ben nota ai greci e sempre riproposta nella nostra letteratura occidentale da Romeo e Giulietta a Tristano e Isotta a Mr Pinkerton e Madama Butterfly. A questo sembra alludere il nuovo libro di Daniele Mencarelli, Degli amanti non degli eroi (Mondadori 2024), a cui mi accosto proseguendo il paragone del mio sentire con quello dell’autore, come già accaduto in passato (https://www.lineatempo.eu/author/mario-lo-pinto/), senza pretesa di cimentarmi in una vera e propria critica letteraria. Mencarelli tuttavia allude a questo tema unendo in un libro un poemetto e una composizione per così dire “epica”, ben distinti tra loro. Il senso del primo poemetto – Storia d’amore – è presto delineato nella nota conclusiva:

Se dovessi pensare a un corredo funebre, qualcosa da portare con me nell’aldilà, sceglierei questa storia in versi, semplice, adolescente, messa in scena per raccontare l’amore nella sua dismisura.

Insieme ad un’altra osservazione significativa:

Nessun uomo riesce a consegnare nelle mani del nulla ciò che ama veramente senza soffrirne, senza sentire il desiderio che quella vita finita su questa terra continui su altre rive.

Una bellezza incarnata

Di fronte a questa esposizione così chiara, vien da chiedersi cosa si aggiunga nell’esprimere gli stessi concetti in poesia, un mezzo espressivo a cui il lettore normale reputa difficile l’accostarsi. Anch’io, soprattutto nella mia giovinezza, non sono stato attirato dalla poesia perché avevo in casa un “poeta”, mio padre, che mi sembrava un po’ ridicolo; e poi perché le poesie moderne mi risultavano quasi sempre incomprensibili. Quelle invece che studiavo a scuola, quelle con la metrica ed il lessico difficile, una volta imparate non sono affatto complicate. Anzi la forma in cui sono scritte aiuta ad esprimere il pensiero di chi le ha scritte andando sempre al di là delle intenzioni di chi le ha scritte. Cioè l’arte – il mezzo e il risultato artistico – supera l’artista e per questo lo scritto fatto di idea e forma indissolubilmente unite prende vita propria e supera nell’espressione il semplice testo che contiene. Del resto questo accade anche per le canzoni fatte di testo in musica, mentre è meno facile che accada nella prosa. E il poemetto d’amore di Daniele Mencarelli è proprio una storia in versi in cui tutto ruota attorno ad una evidenza, l’idea della Bellezza incarnata:

a un’altra grandezza del vedere

mi porti attraverso la mia casa,

tutto grazie a te si fa bellezza [p. 24].

Vengono alla mente i poeti del Novecento che dicono le stesse cose – Donna, mistero senza fine bello di Gozzano – o addirittura Sant’Agostino: Tardi ti amai bellezza tanto antica e tanto nuova. Bellezza che alberga in un amore acerbo degli anni ‘80 che porta tutto il peso di quelle circostanze: delle droghe che hanno invaso la vita, della materialità che domina nei rapporti. Circostanze che non hanno la forza di snaturare quel rapporto che resta sempre segno di qualcosa di più grande. Il fine dell’amore, anche il più carnale, è solo quello di rimandare ad Altro:

tutto porta inciso il tuo nome [p. 27]

Amare Chi ti ha fatto viva

è la tua bellezza che lo vuole

se adorata nella sua cifra smisurata [p. 38].

L’eroismo del perdono

Stupisce che nel libro sia giustapposta a questo primo componimento un’altra composizione apparentemente del tutto scollegata: l’inedito poema Lux Hotel, anch’esso una storia in versi. La vicenda richiama anche nei nomi dei protagonisti l’epopea antica trasposta in un presente ipotetico dove quelli che son creduti eroi liberatori della patria si rivelano personaggi violenti e menzogneri che si scannano a vicenda per una partita di poker nella suite dell’albergo. Ma il bisogno di difendere le apparenze, la gloria umana di quei soldati che devono rimanere gli eroi che tutti credono, induce il concierge dell’albergo, sopraggiunto a cose fatte, ad addossarsi ogni colpa e suicidarsi. Anche il narratore, un semplice cameriere testimone della mattanza, tace e accetta questa soluzione, ricavandone anzi qualche beneficio. L’Autore intende

disinnescare nel cuore degli uomini il bisogno di un eroismo da imitare per avviarsi a una nuova forma di umanesimo […] per arrivare a festeggiare l’eroismo del perdono, della compassione, del coraggio che soccorre [p. 84].

Il narratore-cameriere, di fronte alla scena insanguinata e ai cadaveri dei soldati, teme sia giunta anche per lui l’ora del castigo per tutti gli anni in cui ha disertato la vita fatta di impegno e di pena e si rende conto di qualcosa:

mi accorgo d’aver la presunzione

d’ogni altro uomo a questo mondo

che ogni accadimento nasca da lui

succeda per lui soltanto [p. 75].

I nostri atti ci seguono, diceva Paul Bourget, ma in qualche modo anche ci precedono formando il contesto e il contenuto della nostra esistenza di cui siamo responsabili di fronte a Dio e di fronte ai nostri fratelli uomini. Dunque amore e morte sono i protagonisti antinomici di questa opera che d’altra parte risulta stilisticamente molto compatta, alla ricerca di una modalità di espressione del tutto originale. Il verso infatti diventa quasi prosa per rendere le due storie sempre perfettamente intellegibili: una storia di amore e una storia di odio. Resta da chiedersi come l’ardore un poco sconsolato del primo poema riesca a rendersi alternativo al senso dell’orrido svolgersi della seconda vicenda. Riesca a dar senso al sacrificio del concierge, apparentemente assurdo ed esecrabile; riesca a sostenere il narratore «per arrivare a festeggiare l’eroismo del perdono».

Mencarelli qui mi sembra che intenda Amore e Morte non come coincidenti, come avviene per i greci e per tanti nostri autori, ma che l’uno debba tendere a superare l’altra. Anche l’amore fulgido ma inquieto e incostante dei nostri giorni deve prevalere sui bagliori di guerre sempre più incombenti dove gli atti di eroismo si confondono con quelli di viltà. Ricercare come questo possa accadere credo sia la prospettiva più adeguata per accostarsi a questo libro.

Mario Lo Pinto