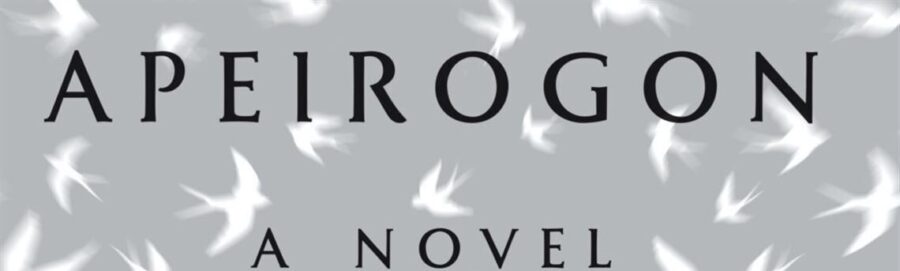

Come quelle figure che si compongono e si scompongono tra infiniti giochi di luce e di colori. Così deve apparire l’inestricabile intreccio delle terre aride di Palestina, verdi d’Israele, sotto gli occhi ignari d’innumerevoli stormi di uccelli migratori che sui cieli di Levante percorrono strade aeree cercandovi un momentaneo ristoro e trovando però, troppo spesso, trappole di morte. E così appare quella stessa terra agli occhi di Colum McCann, nato nel 1965 a Dublino dove è cresciuto, e magnetizzato dall’intrigo israelo-palestinese al seguito di numerosi viaggi in Terra Santa. Un apeirogon, letteralmente un poligono dai lati infinitamente numerabili. È questa la metafora che descrive, senza mai poterlo spiegare fino in fondo, l’infinito intreccio di torti e di ragioni che quasi meccanicamente spingono due popoli ad odiarsi. Due popoli le cui ingiustizie, subite e restituite consegnano alla vorticosa spirale di azione-reazione, di violenze gratuite il cui peccato d’origine sta – ci lascia capire l’autore attraverso i suoi protagonisti – nella negazione e nella reiterazione della Nakba: la «catastrofe» per il popolo palestinese, che corrisponde invece – come in un’immagine rovesciata nello specchio – alla «resistenza» e alla «rinascita» per il popolo israeliano. Due sguardi opposti, due linguaggi opposti che a loro volta si frantumano al loro interno in infinite spaccature politiche e ideologiche senza che vi sia un’apparente soluzione. Per sua stessa natura il linguaggio, ripete l’autore con Borges, non può essere bloccato in un luogo e pertanto non è in grado di «cogliere la pura simultaneità di tutte le cose»[1]. Con una scrittura scabra, frantumata e pirotecnica, in questo libro pubblicato in inglese nel 2020, McCann ci invita a guardare dentro al caleidoscopio di infinite storie, antiche e recenti, di infinite informazioni, spigolature, semplici reiterazioni che esplodono senza un apparente senso unitario e che pure riappaiono quando meno te l’aspetti per intrecciare nuovi nodi tra fili sotterranei di una storia dai lati «infinitamente numerabili» e che compie inesorabile il suo corso. Simile allo scavo carsico del fiume Giordano che, perdendosi e ritrovandosi, attraversa due laghi-mari – il lago di Galilea e il mar Morto – per poi riaffiorare, antico testimone nel suo travagliato fluire, del dividersi e dell’intrecciarsi di due mondi opposti destinati però a confrontarsi e a convivere, nonostante tutto.

D’altra parte un irlandese come McCann, sia pure non di Belfast, sa almeno di sponda cosa significa dover vivere la quotidiana precarietà, la quotidiana paura dettata dal perverso intreccio di guerra civile e terrorismi. Dentro a questo intreccio di storie nasce l’imprevedibile incontro di Rami Elhanan, un israeliano del ceto medio, che ha servito Israele in due guerre, ma che ora ama sfrecciare per le strade di Palestina con la sua moto piuttosto che su un carro armato, gerosolimitano da sette generazioni ma discendente da un nonno sfuggito in Ungheria alla Shoah, e di Bassam Aramin, palestinese cresciuto con la sua famiglia in una grotta vicino a Hebron dignitosamente arredata, che nel giro di una notte fu spazzata via dall’irruzione dell’esercito israeliano con le sue jeep e i suoi fucili. Bassam, uscito dopo sette anni di prigione per avere lanciato da ragazzo due granate contro una jeep militare, si sposa e ha dei figli, ma in un martedì qualunque Abir, la sua bambina di dieci anni, uscita da un negozio dove aveva acquistato delle caramelle, viene uccisa davanti a scuola dalla pallottola di gomma, sparata da un soldato israeliano di diciott’anni.

Rami e Bassam, incontratisi quasi per caso, stringono amicizia partecipando alle attività di Combattenti per la Pace (www.cfpeace.org), un’associazione che dal 2005, inizialmente in modo clandestino, unisce tra loro soldati israeliani e militanti palestinesi che dopo essersi reciprocamente combatutti cominciano a pensare che deve pur esistere per la loro terra un’altra via, un altro destino. Decidono così di combattere l’Occupazione e di uscire dalla spirale di violenza con la forza noviolenta della parola. «Un israeliano e un palestinese che viaggiano insieme. Non solo. Un israeliano contro l’Occupazione. Un palestinese che studiava l’Olocausto. Come tenere insieme le due cose»[2].

Otto anni dopo la morte di Abir, una mattina a Gerusalemme Smadar, la figlia quattordicenne di Rami, viene devastata da un attentato suicida alla bomba organizzato da Hamas. Quella pallottola di gomma, dice Bassam al suo amico Rami, era rimasta nell’aria per ben otto anni. «Una storia che si trasfigura in un’altra»[3]. L’amicizia tra i due si rafforza, ed entrambi ora si ritrovano insieme anche nell’associazione Parents’ Circle Family Forum (www.theparentcircle.org), che riunisce palestinesi e israeliani che intendono trasformare il loro dolore non in vendetta, bensì in arma di dialogo e di pace. Entrambi girano per scuole, biblioteche, centri culturali, conferenze sulla pace, si recano in Germania, in Sud Africa, in Irlanda, incontrano personalità mondiali, Bassam incontra il senatore Kerry alla Casa Bianca. A tutti e ovunque parlano di un possibile futuro in cui i due popoli possano convivere sulla medesima terra, alla pari. Un sogno, contro il quale non vi sono però altre alternative che possano dirsi davvero realistiche. Dice Rami:

Per quanto sembri strano, in Israele non sappiamo cosa sia davvero l’occupazione. Sediamo nei caffè e ci divertiamo, e non dobbiamo farci i conti. Non abbiamo la minima idea di cosa significhi dover superare un checkpoint ogni giorno. O vedere confiscata la terra della nostra famiglia. O svegliarci con un fucile puntato in faccia. Abbiamo due ordini di leggi, due ordini di strade, due ordini di valori. Alla maggior parte degli israeliani questo sembra impossibile, una bizzarra distorsione della realtà, ma non è così. È che noi, semplicemente, non lo sappiamo. Per noi la vita è bella. Il cappuccino è buono. La spiaggia è libera. L’aeroporto è lì a due passi. Non abbiamo alcun accesso all’effetto che fa vivere in Cisgiordania o a Gaza. Nessuno ne parla. Non ti è permesso mettere piede a Betlemme, a meno che tu non sia un soldato. Guidiamo lungo le nostre strade percorribili solo dagli israeliani. Scansiamo i villaggi arabi. Costruiamo strade sopra e sotto di loro ma solo per farne gente senza volto. Forse la Cisgiordania una volta l’abbiamo vista, durante il servizio militare, o magari la vediamo di tanto in tanto in tv, il nostro cuore sanguina per mezz’ora, ma non sappiamo quello che succede là veramente. Finché non accade il peggio. E a quel punto ti si capovolge il mondo. La verità è che non può esserci occupazione che sia compassionevole. Non esiste proprio. È impossibile. Ha a che fare con il controllo. Forse dobbiamo aspettare che il prezzo per la pace si alzi a un punto tale che la gente comincerà a capire[4].

Dice Bassam:

Da bambino pensavo che essere palestinese, musulmano, arabo, fosse una punizione divina. E me la portavo dietro come un grosso peso intorno al collo. Da bambino non fai che chiedere perché, ma da adulto, di chiedere perché te lo sei ormai dimenticato. Accetti e basta. Hanno distrutto le nostre case. Accetti. Ci hanno ammazzato attraverso i checkpoint. Accetti. Ci hanno detto di ottenere permessi per cose che loro hanno ottenuto gratis. Accetti. Ma in prigione cominciai a riflettere sulle nostre esistenze, sulla nostra identità, in quanto arabi, e questo mi portò a riflettere anche sugli ebrei. E a quel punto compresi che l’Olocausto era reale, era successo per davvero. E cominciai a pensare, all’inizio con riluttanza, che gran parte della mentalità degli israeliani doveva essere scaturita da quello, decisi così di provare a capire chi fosse davvero quella gente, quanto avesse sofferto, e perché nel ‘48 avesse scaricato la sua oppressione su di noi, e avesse continuato a farlo, rubando le nostre case, portando via la nostra terra, infliggendoci la nostra Nakba, la nostra catastrofe. Noi, i palestinesi, eravamo diventati le vittime delle vittime. Volevo saperne di più […]. E dopo un po’ ebbi una conversazione con una delle guardie. Mi domandò: «Come può un tipo come te diventare un terrorista?»[5].

In prigione Bassam cominciò a studiare l’ebraico, e poi lesse i testi di Gandhi, di Martin Luther King, e di Mubark Awad, palestinese teorico della nonviolenza. Fu rilasciato nel 1992 e si sposò nel 1994, mentre erano in corso gli illusori Accordi di Oslo, che presto si sgretolarono. Scoppiò così la seconda Intifada, col suo strascico di terrorismo e di vendette. Commenta Bassam:

I peggiori errori politici, strategici e morali che abbiamo mai commesso […]. Cominciai a rendermi ancora più partecipe, dicendo che era necessario cambiare i nostri metodi. Lessi sempre più su nonviolenza e impegno politico. Pian piano mi resi conto che la violenza era proprio quello che i nostri oppositori volevano che noi praticassimo. Preferiscono la violenza perché con quella possono fare i conti. Sono enormemente più evoluti con la violenza. È la nonviolenza a essere difficile da gestire, che sia praticata da israeliani o da palestinesi o da entrambi. Li confonde. Non fraintendetemi, non avevo rinnegato quello in cui credevo. Il mio obiettivo era quello di sempre e che sempre sarà fino al giorno della sua realizzazione: la fine dell’Occupazione israeliana. Vedete, l’Occupazione agisce in ogni aspetto della tua vita, ti sfinisce, ti amareggia in un modo che nessuno da fuori riesce davvero a capire. Ti sottrae il domani. Ti impedisce di andare al mercato, all’ospedale, alla spiaggia, al mare. Non puoi camminare, non puoi guidare, non puoi raccogliere un’oliva dal tuo stesso albero che si trova dall’alta dall’altra parte del filo spinato. Non puoi nemmeno alzare lo sguardo al cielo. Lassù hanno i loro aeroplani. Possiedono l’aria che sta sopra e il suolo che sta sotto. Per seminare la tua terra devi avere il permesso. Con un calcio spalancano la tua porta, prendono il controllo della tua casa, mettono i piedi sulle tue sedie. Tuo figlio di sette anni viene preso e interrogato. Nemmeno puoi immaginarlo. Sette anni. Fai che sei padre per un minuto e pensa a tuo figlio di sette anni che viene preso davanti ai tuoi occhi. Bendato. Ammanettato coi lacci ai polsi. Condotto al tribunale militare di Ofer. La maggior parte degli israeliani nemmeno lo sa che succedono queste cose. Non che siano ciechi. È che non sanno quello che viene fatto in loro nome. Non viene permesso loro di vedere. I loro giornali, le loro televisioni queste cose non gliele dicono. Non possono entrare in Cisgiordania. Non hanno alcuna idea di come viviamo. Ma questo succede ogni giorno. Ogni singolo giorno[6].

Rami e Bassam sono persone reali, come reali sono queste loro parole, che troviamo al centro del libro e che McCann ha trascritto direttamente dalla loro voce registrata in una serie di interviste rilasciate a Gerusalemme, New York, Gerico e Bei Jala. Da queste interviste si dipanano in modo simmetrico storie remote e prossime che come per circoli concentrici si avvicinano sempre più all’indicibile, conducendo, quasi per un destino inevitabile, alla morte – e poi all’interminabile, reiterato lutto – di due giovanissime vittime, due bambine piene di vita, cariche di futuro, di sogni e progetti recisi da una somma infinita di casualità e di intenzionalità assassine, infinite come infinite sono le ragioni e i torti di due popoli costretti a convivere sulla medesima terra.

Cinquecento pagine mirabili, di un romanzo che non è solo romanzo, di un saggio che non è solo saggio. Cinquecento pagine di storie che si intrecciano, si dipanano, si allontanano e si riavvicinano, mostrandoci una terra che ogni giorno ripropone a se stessa l’alternativa tra promessa e disperazione. Cinquecento pagine dentro ai nodi dell’inestricabile matassa della questione israelo-palestinese, che non ci consegnano però un trattato di politica che conduca a prendere posizione per gli uni contro gli altri. Queste pagine ci restituiscono piuttosto il grido vivo dell’umano che da entrambe le parti emerge nonostante tutto, aprendo vie di speranza prorio là dove – oggi più che mai – questa parola sembra voler essere esiliata per molto tempo ancora.

Una domenica di prima mattina, mentre il villaggio palestinese di Anata ancora dormiva, una squadra di 33 israeliani, vestiti in modo sobrio, passò il checkpoint ed entrò con diverse auto e un pullmino fin davanti alla scuola di Abir, dove la bambina era stata uccisa proprio da uno dei loro ragazzi in divisa. Silenziosamente si misero al lavoro fino a sera. Tornarono in un centinaio nel fine settimana successivo, lavorando tutto il giorno sotto il controllo di un pallone sonda israeliano. Sullo zoccolo di cemento già solidificato misero in posa il tappeto di gomma e un palo col canestro da basket. Fu il primo e unico campo giochi di Anata. Alla fine dei lavori gli amici di Rami e di Bassam posero un cartello: Il giardino di Abir. Abir significa, in arabo antico, “fragranza del fiore”. Smadar significa, nel Cantico dei Cantici, “il grappolo della vigna”, cioè il fiore che si schiude.

Rumi, il poeta ispiratore del sufismo, scrisse un giorno: «Ben oltre il giusto e lo sbagliato c’è un campo, ti aspetterò là»[7]. Agli albori di questo anno 2024, il mondo ha bisogno più che mai di artigiani di pace che come Rami Elhanan e come Bassam Aramin, e come i loro figli Ygal e Araab che già ne raccolgono il testimone, ci indichino la strada verso quel campo.

C’è una unicità formale in questo libro intriso di scienza come di poesia, di immaginazione come di realtà, nel quale McCann mescola infiniti contributi di amici sparsi nel mondo – primi fra tutti Rami e Bassam – in un turbinio di aneddoti storici, notizie di cronaca, immagini fotografiche, informazioni fisiche, chimiche, ornitologiche, geografiche e perfino vuoti grafici che si rimandano in 1001 paragrafi – come le Mille e una notte – che si distendono simmetricamente in ordine crescente e poi decrescente incontrando antichi schemi matematici, come per esempio il misterioso gioco a specchio prodotto dai paragrafi 220 e 284, «numeri amicabili» le cui somme dei divisori si rimandano l’un l’altro[8].

Le forme dei matematici, come quelle dei pittori e dei poeti, devono essere belle; le idee, come i colori o le parole, devono combinarsi in modo armonioso. La bellezza è la prima prova: la brutta matematica non ha alcun posto nel mondo[9].

Apeirogon è un libro costruito a spirale, che rinnovando all’infinito il dolore per la morte di due bambine ci conduce, quasi in modo ossessivo, a prendere atto dell’impossibilità della via del conflitto permanente. Una spirale che si avvita faticosamente intorno ad un unico bisogno di ritrovamento dell’umano, un libro che vuole già essere in qualche modo esso stesso profezia di pace, non solo futura. Come l’autore fa dire ad Araab Aramin, che aveva quattordici anni quando spararono a sua sorella Abir: «Noi non parliamo della pace, noi facciamo la pace. Pronunciare insieme i loro nomi, Smadar e Abir, è la nostra semplice, genuina verità»[10]. Una verità purtroppo ben poco condivisa sia da parte di chi vede in questa forma di amicizia tra vittime una sorta di svendita della causa palestinese[11], sia da parte di chi invece pone la “sicurezza” dello stato di Israele al di sopra di ogni considerazione umanitaria.

[1] Colum McCann, Apeirogon, Feltrinelli, Milano 2022, p. 505.

[2] Ivi, p. 450.

[3] Ivi, p. 501.

[4] Ivi, p. 258.

[5] Ivi, pp. 268-269.

[6] Ivi, pp. 271-272.

[7] Ivi, p. 273.

[8] Ivi, pp. 119, 152, 367, 400.

[9] Ivi, p. 369. Citazione di un saggio del 1940 di G.H.Hardy.

[10] Ivi, p. 416. Da questa idea di unire i nomi di una vittima israeliana e una vittima palestinese è nata The Abir-Smadar Foundation.

[11] Si veda la dura critica mossa a questo libro da parte della scrittrice palestinese Susan Abulhawa, che su «Al Jazeera» dell’11 marzo 2020, criticando la cessione dei dirittti a Spielberg per la realizzazione di un film, scrive: «È chiaro che McCann abbia fatto lunghe ricerche, incluse lunghe conversazioni con i personaggi principali di questo libro e forse, presentando una storia vera, ha tentato di indicare la via in merito ai temi etici che riguardano l’appropriazione. Ma c’è un messaggio coloniale complessivo che si presta alla propaganda sionista» (in: https://zeitun.info/2020/03/16/apeirogon-un-altro-passo-falso-colonialista-delleditoria-commerciale).